Förderturbo für Holz- und Fertighäuser ab 2026

Derzeit sorgt eine umfangreiche Förderoffensive dafür, dass der Traum vom eigenen Haus wieder in Reichweite rückt – besonders, wenn es ein energieeffizientes Holz- oder Fertighaus sein soll. Milliardenmittel für klimafreundlichen Neubau entlasten vor allem Familien und Bauherren mit begrenztem Budget. Davon profitieren nicht nur Bauinteressenten, sondern auch Fertighaushersteller und Holzhaus-Anbieter, die ihre Konzepte auf Holzbauwelt.de präsentieren.

Neue Fördermittel im Überblick – was steckt dahinter?

Aktuell stehen verschiedene Fördertöpfe bereit, die sich ideal mit modernen Holz- und Fertighäusern kombinieren lassen:

- 800 Mio. € für die Aktivierung des Bauüberhangs

Förderung von Projekten im Effizienzhaus-55-Standard (EH55) mit 100 % erneuerbaren Energien, die bereits genehmigt sind, aber bisher nicht realisiert wurden. - 1,1 Mrd. € für das KfW-Programm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN)

Zinsgünstige Kredite für Neubauten, die hohe energetische Standards erfüllen. Bis zu 800 Mio. € daraus können ebenfalls zur Aktivierung des Bauüberhangs genutzt werden. - 600 Mio. € für „Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment“ (KNN)

Speziell für Projekte, die bezahlbaren, klimafreundlichen Wohnraum schaffen. - 350 Mio. € für „Wohneigentum für Familien“ (WEF)

Unterstützung von Familien mit Kindern, die ein klimafreundliches Eigenheim bauen oder kaufen möchten.

Für Häuslebauer bedeutet das: Noch nie war die Kombination aus Holzhaus / Fertighaus + KfW-Förderung + langfristig niedrigen Energiekosten so attraktiv wie jetzt.

Warum Holz- und Fertighäuser ideale Förderkandidaten sind

Holz- und Fertighäuser passen perfekt zu den Anforderungen der aktuellen Programme. Das sind die wichtigsten Gründe:

Energieeffizienz leicht erreichbar

- Moderne Holz- und Fertighäuser sind sehr gut gedämmt.

- Effizienzstandards wie Effizienzhaus 55 oder besser lassen sich mit überschaubarem Aufwand erreichen.

- In Kombination mit einer Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung werden sie schnell zum klimafreundlichen Neubau im Sinne der KfW.

Erneuerbare Energien als Standard

Die Förderung setzt fast durchgehend auf 100 % erneuerbare Energien. Holz- und Fertighäuser werden ohnehin meist mit:

- Wärmepumpe,

- erneuerbarer Fernwärme oder

- anderen nachhaltigen Heizsystemen

geplant – ein großer Pluspunkt für die Förderfähigkeit.

Nachhaltiger Baustoff Holz

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, speichert CO₂ und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Das bringt gleich mehrere Vorteile:

- bessere Nachhaltigkeitsbilanz des Gebäudes,

- Pluspunkte in Programmen mit Nachhaltigkeitsanforderungen,

- starke Argumente in der Vermarktung und bei der späteren Wertentwicklung.

So profitieren Bauinteressenten auf Holzbauwelt.de

Wer als Bauherr über Holzbauwelt.de ein Holz- oder Fertighaus plant, kann gleich mehrfach profitieren.

Niedrige Zinsen und bessere Finanzierbarkeit

Die KfW-Programme bieten typischerweise:

- zinsvergünstigte Kredite,

- lange Laufzeiten und Zinsbindungen,

- Kombinationen mit klassischen Bankdarlehen.

Für Sie als Häuslebauer bedeutet das:

- Ihre Monatsrate kann trotz gestiegener Baukosten deutlich niedriger ausfallen.

- Die Bank bewertet das Projekt positiver, weil energetisch hochwertige Häuser als zukunftssicher gelten.

- Sie gewinnen Planungssicherheit über viele Jahre.

Bauüberhang: schneller starten statt weiter warten

Die Aktivierung des Bauüberhangs ist eine große Chance:

- Es gibt bereits genehmigte Projekte im Effizienzhaus-55-Standard mit erneuerbaren Energien, die nur auf grünes Licht zur Finanzierung warten.

- Wenn Sie in ein solches Projekt einsteigen, sind Planung und Genehmigung oft schon erledigt.

- Die Bauzeit verkürzt sich, weil viele Schritte bereits gegangen wurden.

- Die zeitlich befristete Effizienzhaus 55-Plus-Förderung mit 100 Prozent Erneuerbaren Energien startet am 16. Dezember 2025. Damit werden baureife Vorhaben mit bis zu 100.000 Euro zinsverbilligter KfW Kredite pro Wohneinheit gefördert

Gerade Fertighäuser lassen sich in diesen Konstellationen besonders schnell und kalkulierbar umsetzen.

Niedrigpreissegment: bezahlbar bauen mit KNN

Die 600 Mio. € im Programm „Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment“ (KNN) unterstützen Projekte, die preisgünstigen Wohnraum schaffen.

Für Bauinteressenten, die mit einem kompakten, flächeneffizienten Holz- oder Fertighaus planen, ist das ideal:

- überschaubare Wohnfläche,

- geringe laufende Energiekosten,

- zinsgünstige Finanzierung – eine Kombination, die das Eigenheim auch bei begrenztem Budget möglich macht.

Familienbonus mit WEF

Mit „Wohneigentum für Familien“ (WEF) werden insbesondere Familien mit Kindern beim Schritt ins Eigenheim unterstützt.

Ihre Vorteile:

- Zugang zu besonders günstigen Krediten,

- bessere Finanzierbarkeit eines energieeffizienten Holz- oder Fertighauses,

- langfristig stabile Wohnkosten statt steigender Mieten.

In Verbindung mit einem förderfähigen Hauskonzept vom Anbieter auf Holzbauwelt.de entsteht so ein echter Familien-Förderturbo.

So profitieren Fertighaushersteller und Holzhaus-Anbieter

Nicht nur Bauherren, auch die Holzhaus- und Fertighaus-Anbieter, die ihre Häuser auf Holzbauwelt.de präsentieren, haben große Vorteile.

Bauüberhang-Projekte wieder aktivieren

Viele Hersteller haben genehmigte Projekte in der Schublade, die wegen gestiegener Kosten vorerst gestoppt wurden. Die Fördermittel für die Aktivierung des Bauüberhangs machen diese Projekte wieder interessant:

- Bereits geplante Siedlungen und Hauskonzepte können in die Vermarktung zurückkehren.

- Baugenehmigungen laufen nicht ungenutzt aus.

- Die Auslastung von Produktion, Planung und Montage steigt.

„Förderfähiges Haus“ als Verkaufsargument

Ein Haus, das die Anforderungen von KFN, KNN oder WEF erfüllt, lässt sich deutlich leichter verkaufen. Anbieter können:

- ihre Modelle als „KfW-förderfähiges Holzhaus“ oder „klimafreundliches Fertighaus“ positionieren,

- konkrete Beispielrechnungen zur monatlichen Belastung mit und ohne Förderung darstellen,

- Interessenten auf Holzbauwelt.de zielgenau nach Förderfähigkeit, Effizienzstandard und Heizsystem filtern lassen.

Das schafft Vertrauen und verkürzt die Entscheidungsphase der privaten Bauherren.

Starke Position im Niedrigpreissegment

Mit KNN rückt der bezahlbare, klimafreundliche Neubau in den Fokus. Holz- und Fertighausanbieter können:

- spezielle Produktlinien für das Niedrigpreissegment entwickeln,

- kompakte Grundrisse und modulare Konzepte mit hoher Energieeffizienz kombinieren,

- sich als Partner für bezahlbares, nachhaltiges Wohnen profilieren.

Familien als Kernzielgruppe

Durch WEF wird die Zielgruppe der Familien mit Kindern noch wichtiger:

- familienfreundliche Grundrisse,

- flexible Ausbaumöglichkeiten,

- klare Kommunikation: „Dieses Haus ist optimal mit WEF-Förderung kombinierbar.“

In Verbindung mit einer professionellen Präsenz auf Holzbauwelt.de lässt sich diese Zielgruppe sehr gezielt ansprechen.

Holzbauwelt.de als Plattform zwischen Bauherren und Anbietern

Holzbauwelt.de bringt beide Seiten zusammen:

- Bauinteressenten finden eine große Auswahl an Holzhäusern und Fertighäusern, die sich für KfW-Förderprogramme eignen.

- Hersteller und Holzhaus-Anbieter präsentieren ihre förderfähigen Hauskonzepte dort, wo die Zielgruppe aktiv nach nachhaltigen Lösungen sucht.

Mögliche Mehrwerte auf einen Blick:

- Vergleich von Hausmodellen nach Energieeffizienz, Heizsystem, Bauweise und Budget.

- Direkte Kontaktmöglichkeit zu Anbietern, die sich mit KfW-Förderung und klimafreundlichem Neubau auskennen.

- Inspiration durch Referenzhäuser, Grundrissideen und realisierte Projekte.

So wird aus der abstrakten Förderlandschaft ein ganz konkretes Bauprojekt mit Holz und Herz.

Nächste Schritte für Bauinteressenten – Ihre praktische Checkliste

Damit Sie den Förderturbo für Ihr Holz- oder Fertighaus optimal nutzen, helfen diese Schritte:

- Budget und Förderfähigkeit klären

– Einkommen, Eigenkapital und Hauswunsch grob durchdenken.

– Prüfen, ob Programme wie WEF, KFN oder KNN grundsätzlich in Frage kommen. - Auf Holzbauwelt.de passende Hauskonzepte auswählen

– nach Holzbauweise, Effizienzstandard und gewünschter Größe filtern.

– Angebote vergleichen und erste Favoriten speichern. - Mit Anbietern und ggf. Energieberater sprechen

– klären, welcher Effizienzstandard erreichbar ist,

– welche Heizung und welche erneuerbaren Energien geplant werden,

– ob das Hauskonzept die Voraussetzungen der gewünschten Förderung erfüllt. - Finanzierung mit Förderprogrammen durchrechnen lassen

– Hausbank oder Finanzierungspartner einbeziehen,

– KfW-Kredite und weitere Fördermittel integrieren,

– Szenarien mit und ohne Förderung vergleichen. - Entscheiden und zeitnah handeln

– Förderprogramme sind in der Regel budgetbegrenzt,

– wer gut vorbereitet ist, kann schnell reagieren und sich die Konditionen sichern.

Fazit: Jetzt die Chance für das eigene Holz- oder Fertighaus nutzen

Die Kombination aus starker staatlicher Förderung, energieeffizienter Holz- und Fertigbauweise und der Vernetzung über Holzbauwelt.de ist ein echter Turbo für Ihren Weg ins Eigenheim. Bauinteressenten profitieren von niedrigen Zinsen und zukunftssicheren Häusern, Anbieter von neuen Absatzchancen und aktivierten Projekten aus dem Bauüberhang.

Wer jetzt mit einem Holz- oder Fertighaus auf Holzbauwelt.de startet, verbindet Klimaschutz, Wohnkomfort und Fördervorteile – und kommt dem Traum vom eigenen Zuhause einen großen Schritt näher.

KfW-Förderung 2025: Klimafreundlicher Neubau (KFN) & KNN – alle Vorteile auf einen Blick

Stand: 23. September 2025 – Deutlich günstigere Zinsen für den klimafreundlichen Hausbau. Ideal für Bauherr:innen, Erwerber:innen, Unternehmen, Genossenschaften und WEGs.

Kurzüberblick:

- Zinsvorteil unter Marktniveau durch höhere Zinsverbilligung.

- Programme:

- KFN – Klimafreundlicher Neubau (EH 40, kein Öl/Gas/Biomasse, optional QNG).

- KNN – Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (EH 55, effiziente Raumaufteilung).

- Beispielzinsen am 23.09.2025 (LZ 4–10 J., Zinsbindung 10 J., 1–2 J. tilgungsfrei):

- KFN: eff. 1,13 %

- KNN: eff. 0,01 %

(längere Laufzeiten = höherer Zins)

- Kreditrahmen: bis 100.000 € je WE, bei KFN + QNG bis 150.000 €.

- Antrag: immer über die Hausbank/Kreditinstitut an die KfW (Kommunen: direkter Zuschuss).

- Zinssätze: tagesaktuell von der KfW.

Was wurde verbessert?

Erhöhte Zinsverbilligung: Mehr Projekte werden finanzierbar.

- KNN-Update (ab 01.09.):

- Höhere Baukostenobergrenze.

- Küchen/Wohnküchen zählen als Aufenthaltsräume (relevant für Mindestanzahl je m²).

- Branchenstimme (ZDB): Schritt begrüßt, fordert dauerhafte Absicherung und zügige Ergänzungen (u. a. temporäres EH-55-Fenster zur Aktivierung des Bauüberhangs).

KFN vs. KNN: Welches Programm passt zu mir?

| Kriterium | KFN – Klimafreundlicher Neubau | KNN – Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment |

|---|---|---|

| Mindeststandard | Effizienzhaus 40 (EH 40) | Effizienzhaus 55 (EH 55) |

| Heizung | Kein Öl/Gas/Biomasse | Kein Öl/Gas/Biomasse |

| Kredithöhe | bis 100.000 € je WE | bis 100.000 € je WE |

| Bonus | QNG ⇒ bis 150.000 € je WE | — |

| Besonderheiten | sehr hohe Effizienz (EH 40) | effiziente Wohnflächennutzung (Mindestanzahl Räume je m²) |

| Beispielzins (23.09.2025) | 1,13 % eff. | 0,01 % eff. |

Begriffe kurz erklärt:

- EH 40/EH 55 = 40 %/55 % Energiebedarf eines Referenzgebäudes.

- QNG = „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (Nachhaltigkeitszertifikat, erhöht KFN-Kreditrahmen).

Konditionen im Detail (Beispiel, 23.09.2025)

Zinsbindung: 10 Jahre

- Laufzeit: 4–10 Jahre (längere Laufzeit = höherer Zins)

- Tilgungsfreie Anlaufzeit: 1–2 Jahre

- Effektiver Jahreszins: KFN 1,13 %, KNN 0,01 %

Wichtig: Die KfW setzt Zinssätze tagesaktuell nach Kapitalmarktlage und Bundesmitteln. Der verbindliche Zinssatz steht am Antragstag.

Voraussetzungen kompakt

KFN (EH 40)

- Nachweis EH 40 durch Energieeffizienz-Expert:in

- Keine Öl-/Gas-/Biomasse-Heizung

- QNG optional (Kredit bis 150.000 € je WE)

KNN (EH 55)

Mindestens EH 55

- Effiziente Flächennutzung: Mindestanzahl Aufenthaltsräume pro Wohnfläche

- z. B. 70 m² = 3 Räume, 85 m² = 4 Räume

- Keine Öl-/Gas-/Biomasse-Heizung

- Energieeffizienzberatung erforderlich

Antrag stellen: Schritt-für-Schritt

Projekt-Check: EH-Standard (40/55), Heizsystem, ggf. QNG.

- Energieeffizienz-Expert:in einbinden (Bestätigung, QNG-Beratung).

- Finanzierung planen: Kredit je Wohneinheit (100.000 € / 150.000 €) festlegen.

- Hausbank wählen: Empfehlung: GLS Bank übernimmt die Abwicklung. Antrag vor Vorhabensbeginn über die Bank an die KfW.

- Zusage & Bau: Nach Zusage starten, Mittel abrufen nach Baufortschritt.

- Nachweise liefern: Effizienz-/QNG-Nachweise fristgerecht einreichen.

Schnellcheck: Erfülle ich die Kriterien?

- □ Neubau/Ersterwerb Wohngebäude

- □ EH 40 (KFN) oder EH 55 (KNN)

- □ Keine fossile/Biomasse-Heizung

- □ Energieeffizienz-Expert:in eingebunden

- □ Bei KNN: Raumanzahl je Wohnfläche erfüllt

- □ Kreditbedarf ≤ 100.000 € je WE (KFN + QNG: ≤ 150.000 €)

Praxis-Tipps für Bauinteressenten

Gesamtkosten betrachten: Zins, Laufzeit, tilgungsfreie Jahre, Bereitstellungszinsen, QNG-Kosten mitrechnen.

- Heizung früh entscheiden: Wärmepumpe/Fernwärme o. Ä. ist zwingend – frühzeitig planen.

- EH-Standard sichern: Planung & Bauausführung klar auf EH 40/EH 55 ausrichten, sonst drohen Rückforderungen.

FAQ zur KfW-Neubauförderung

Warum schwanken die Zinsen?

Die KfW passt täglich an Kapitalmarktzinsen und Bundesmittel an.

Kann ich KFN und KNN kombinieren?

In der Regel keine Doppelförderung für denselben Zweck je Wohneinheit – wähle das passende Programm.

Wann lohnt sich QNG?

Wenn hohe Nachhaltigkeitsstandards ohnehin geplant sind – KFN-Kreditrahmen steigt auf 150.000 € je WE.

Gibt es Zuschüsse?

Kommunen können Zuschüsse erhalten; für private Bauherr:innen handelt es sich hier um zinsverbilligte Kredite.

Fazit:

Mit der angehobenen Zinsverbilligung werden klimafreundliche Neubauten spürbar leichter finanzierbar. Wer EH 40 (ggf. mit QNG) oder EH 55 sicher erreicht und die Antragsreihenfolge mit der Hausbank einhält, kann aktuell sehr günstige Effektivzinsen nutzen – insbesondere im KNN. Jetzt Projekt prüfen, Expert:in einbinden und KfW-Antrag über die Hausbank starten.

Plusenergiehaus in Holzfertigbauweise: Nachhaltig bauen mit Zukunft

Warum das Plusenergiehaus die Zukunft des Bauens ist: Energie sparen war gestern – heute geht es darum, Energie zu gewinnen. Immer mehr Bauherren fragen sich: „Wie kann ich ein Haus bauen, das mehr Energie produziert, als es verbraucht?“

Die Antwort liegt im Plusenergiehaus – einem Gebäude, das durch erneuerbare Energien und modernste Haustechnik zum eigenen Kraftwerk wird. Besonders in Holzfertigbauweise lässt sich dieses Konzept effizient, ökologisch und wirtschaftlich umsetzen. In Zeiten steigender Energiepreise, verschärfter Klimaziele und wachsender Anforderungen an Nachhaltigkeit bietet das Plusenergiehaus eine zukunftssichere Lösung für Bauinteressenten und Familien.

1. Was ist ein Plusenergiehaus – und wie funktioniert es?

Ein Plusenergiehaus erzeugt im Jahresdurchschnitt mehr Energie, als es verbraucht – für Heizung, Warmwasser und Strom. Das gelingt durch das perfekte Zusammenspiel von:

- Energieeffizienter Gebäudehülle mit hervorragender Dämmung und luftdichter Bauweise

- Photovoltaikanlage und Solarthermie, die kostenlosen Strom und Wärme liefern

- Wärmepumpe und intelligenter Haustechnik, die Energieflüsse optimal steuern

- sowie Batteriespeichern, die Eigenstrom jederzeit verfügbar machen

So entsteht ein Haus, das autark, komfortabel und klimafreundlich ist – und dabei dauerhaft Betriebskosten spart.

Praxisbeispiel:

Ein modernes Plusenergiehaus mit 150 m² Wohnfläche erzeugt durch Photovoltaik jährlich ca. 7.000 kWh Strom, während es nur etwa 5.000 kWh verbraucht – ein positiver Energieüberschuss, der ins Netz eingespeist oder fürs Elektroauto genutzt werden kann.

2. Holzfertigbau – die ideale Basis für das Plusenergiehaus

Natürlich, präzise und effizient

Holz ist ein CO₂-neutraler Baustoff, der schon bei der Herstellung Energie spart. In der Fertigbauweise wird Holz zu hochdämmenden Wand-, Decken- und Dachelementen verarbeitet, die passgenau vorgefertigt und auf der Baustelle innerhalb weniger Tage montiert werden.

Das bietet zahlreiche Vorteile:

- Hervorragende Wärmedämmung und Energieeffizienz

- Kurze Bauzeiten und hohe Planungssicherheit

- Gesundes Raumklima durch natürliche Materialien

- Nachhaltige Ökobilanz durch CO₂-Speicherung im Holz

3. Trends & Entwicklungen beim Plusenergiehaus

Trend 1: Autarkie durch smarte Energienutzung

Moderne Plusenergiehäuser setzen auf Energieautarkie. Durch intelligente Stromspeicher, E-Ladestationen und Smart-Home-Systeme wird der Eigenverbrauch optimiert. Das Haus steuert Heizung, Beleuchtung und Stromnutzung automatisch – für maximale Effizienz und Unabhängigkeit.

Beispiel:

Die Kombination aus Photovoltaik, Wärmepumpe und Batteriespeicher ermöglicht eine Eigenversorgung von über 70 % des gesamten Energiebedarfs.

Trend 2: Modulare Fertigung und serielle Qualität

Im Holzfertigbau werden Plusenergiehäuser heute industriell vorgefertigt. Das garantiert gleichbleibend hohe Qualität, kurze Bauzeiten und kosteneffiziente Planung. Auf plus-energie-haus.de finden Sie zahlreiche Anbieter, die von der klassischen Stadtvilla bis zum modernen Bungalow alle Varianten des energieautarken Wohnens umsetzen.

Trend 3: Förderungen und Wirtschaftlichkeit

Ein Plusenergiehaus ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Staatliche Förderprogramme über die KfW oder das BAFA unterstützen Bauherren mit Zuschüssen und günstigen Krediten. Dank niedriger Betriebskosten und Eigenstromproduktion amortisiert sich die Investition oft schon nach wenigen Jahren.

Tipp: Eine gezielte Energieberatung hilft, das optimale Förderpaket zu sichern und langfristig Energieautonomie zu erreichen.

4. Praxisbeispiel: Plusenergiehaus aus Holz im Alltag

Familie Meier aus Bayern hat 2023 ein Holzfertighaus als Plusenergiehaus gebaut.

Ihre Ausstattung:

- Holzrahmenkonstruktion mit Zellulosedämmung

- 10 kWp Photovoltaikanlage auf dem Dach

- Wärmepumpe mit Erdsonde

- Batteriespeicher und smarte Steuerung

Das Ergebnis:

Das Haus produziert rund 2.000 kWh mehr Energie, als die Familie verbraucht.

Damit decken sie den Haushaltsstrom, betreiben Heizung, Warmwasser und laden ihr E-Auto – komplett emissionsfrei und nahezu kostenneutral.

Fazit: Zukunft bauen heißt, Verantwortung übernehmen

Ein Plusenergiehaus in Holzfertigbauweise vereint Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Lebensqualität. Wer heute baut, kann mit erneuerbaren Energien und digitaler Haustechnik schon jetzt den Standard von morgen erreichen.

💡 Ihr nächster Schritt:

Informieren Sie sich auf plus-energie-haus.de über:

- aktuelle Anbieter,

- Baukonzepte und

- praxisnahe Beispiele rund um das Plusenergiehaus.

👉 Starten Sie jetzt Ihr persönliches Energieplus-Projekt – nachhaltig, modern und zukunftssicher.

Holzhäuser: Klimaschützer und Energiegewinner mit Zukunft

Wer heute ein Haus plant oder bauen lässt, kommt am Holzbau kaum noch vorbei. Holz ist nicht nur ein traditioneller Baustoff, sondern ein moderner Klimaschützer und Innovationsträger. Durch seine Fähigkeit, große Mengen CO₂ langfristig zu speichern, wird Holz zum aktiven „Reparaturmaterial“ für unser Klima – so formulierte es bereits der renommierte Klimaforscher Prof. Hans-Joachim Schellnhuber.

Doch die Vorteile gehen weit über die Ökologie hinaus: Gesetzliche Vorgaben zum Einsatz erneuerbarer Energien, steigende Anforderungen an Energieeffizienz und der Trend zum Plus-Energie-Haus machen den Holzbau zur Bauweise der Zukunft.

Holz als CO₂-Speicher – Baustoff mit Klimawirkung

Holz speichert während seines Wachstums Kohlendioxid. Wird es als Baustoff genutzt, bleibt dieses CO₂ über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte gebunden. Jeder verbaute Kubikmeter Holz entlastet so die Atmosphäre um rund eine Tonne CO₂. Damit wirkt Holz aktiv gegen den Klimawandel.

Während herkömmliche Baustoffe wie Beton oder Stahl in der Produktion energieintensiv sind und viel CO₂ verursachen, bringt Holz einen klaren ökologischen Vorteil. Dieser Fakt ist für Bauherren ebenso interessant wie für Kommunen, Projektentwickler und Planer, die nachhaltige Bauprojekte umsetzen wollen.

Gesetzliche Vorgaben treiben den Wandel im Neubau

Der Gesetzgeber fordert beim Hausbau zunehmend den Einsatz erneuerbarer Energien und setzt damit klare Leitplanken. Neubauten: Ab 1. Januar 2024 müssen Heizanlagen in Neubauten in Baugebieten zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Fossile Heizsysteme geraten ins Abseits – erneuerbare Technologien wie Solarthermie, Photovoltaik und Wärmepumpen sind heute Standard.

Holzhäuser bieten hier ideale Voraussetzungen: Durch ihre sehr gute Dämmung und die energieeffiziente Bauweise können sie regenerative Energiequellen optimal nutzen. Das Ergebnis: geringere Heizkosten, höhere Unabhängigkeit und ein deutlicher Beitrag zu den Klimazielen.

Holzbau bietet mehr als Klimaschutz

Neben ökologischen Aspekten überzeugt der Holzbau auch durch Schnelligkeit und Qualität:

- Vorfertigung in modernen Werkhallen verkürzt die Bauzeit erheblich.

- Planbare Kosten und hohe Präzision geben Bauherren Sicherheit.

- Flexibilität in Architektur und Gestaltung macht Holzhäuser vielseitig einsetzbar – vom Einfamilienhaus über Reihenhäuser bis hin zu Mehrgeschossern.

- Hohe KfW-Förderung für das sogenannte Plus-Energie-Haus

Eine Übersicht für geförderte Holzhäuser bietet der Blog-Artikel über die KfW-Förderung für den Neubau.

Fazit: Holzbau ist die Bauweise der Zukunft

Wer heute ein Haus baut, entscheidet sich nicht nur für eine Immobilie, sondern auch für eine Haltung. Der Holzbau verbindet Klimaschutz, Energieeffizienz und modernes Wohnen. Mit der Integration erneuerbarer Energien werden Holzhäuser zu Plus-Energie-Häusern, die mehr leisten, als sie verbrauchen.

Klimafreundlich bauen 2025 – Mit KfW-Förderung zum Eigenheim als Plus-Energie-Haus

Wer 2025 klimafreundlich bauen möchte, kann dank der KfW-Förderung für den klimafreundlichen Neubau erhebliche finanzielle Vorteile nutzen. Die staatliche Unterstützung macht nachhaltiges Bauen nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv.

Mit zinsgünstigen Krediten von bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit belohnt die KfW Bauherren, die auf höchste Energieeffizienz, erneuerbare Energien und eine nachhaltige Bauweise setzen – ideal, um ein Eigenheim als Plus-Energie-Haus zu realisieren.

KfW-Förderung 2025 – Ihre Chance auf ein Eigenheim als Plus-Energie-Haus

Warum die KfW-Förderung 2025 so attraktiv ist

Die Programme KfW 297 (für selbstgenutzte Immobilien) und KfW 298 (für vermietete Immobilien oder Unternehmen) unterstützen den Bau oder Kauf eines Effizienzhaus-40-Neubaus. Gefördert werden auch Planung, Baubegleitung, Lebenszyklusanalyse und QNG-Zertifizierung – alles entscheidend für ein Eigenheim als Plus-Energie-Haus.

Förderfähige Kosten

Neben den reinen Baukosten übernimmt die KfW auch Ausgaben für Energieeffizienz-Experten, Nachhaltigkeitszertifizierungen und technische Planungen. Grundstückserwerb oder Nachfinanzierungen sind jedoch ausgeschlossen. Wichtig: Der Antrag muss vor Baubeginn gestellt werden.

Förderkriterien – So qualifiziert sich Ihr Neubau als Plus-Energie-Haus

Um 2025 von der KfW-Förderung zu profitieren, muss der Neubau drei Kriterien erfüllen:

- Energieeffizienz – Erreichen des Standards Effizienzhaus 40

- Nachhaltigkeit – Erfüllung der Kriterien des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG)

- Erneuerbare Energien – Verzicht auf Öl-, Gas- oder Biomasseheizungen

Diese Bedingungen sind die Grundlage, um ein Eigenheim als Plus-Energie-Haus zu schaffen, das langfristig niedrige Betriebskosten hat und seinen Wert steigert.

Effizienzhaus 40 – Der Schlüssel zur maximalen KfW-Förderung

Ein Effizienzhaus 40 benötigt nur 40 % der Primärenergie eines Standardhauses. Für ein Eigenheim als Plus-Energie-Haus bedeutet das:

- Einsatz erneuerbarer Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie oder Geothermie

- Hochwertige Wärmedämmung an Fassade, Dach und Fenstern

- Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung

Pflicht ist die Begleitung durch einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten.

KfW-Förderung im Überblick – Zahlen, Daten, Fakten

- 100.000 € pro Wohneinheit für klimafreundliche Neubauten

- 150.000 € pro Wohneinheit bei QNG-Plus oder QNG-Premium

- Kreditlaufzeit bis 35 Jahre

- Zinsbindung: 10 Jahre

-

Förderfähig: Bauwerkskosten, Planung, Baubegleitung, Nachhaltigkeitszertifizierung

QNG-Plus und QNG-Premium – Mehr Förderung durch Nachhaltigkeit

- QNG-Plus: mind. 50 % nachhaltiges Holz, schadstoffarme Baustoffe, barrierefrei vorbereitet

- QNG-Premium: 80 % nachhaltiges Holz, Recyclinganteil im Beton, vollständige Schadstoffdokumentation, barrierefrei umgesetzt

Wer QNG-Premium wählt, steigert den Wiederverkaufswert von einem Eigenheim als Plus-Energie-Haus deutlich.

Holzbau – Die perfekte Basis für ein Eigenheim als Plus-Energie-Haus

Der moderne Holzbau erfüllt viele KfW-Kriterien automatisch:

- CO₂-Speicherung und Recycelbarkeit

- Natürliche Wärmedämmung

- Schnelle Bauzeit durch Vorfertigung

- Optimale Eignung für Effizienzhaus-Standards

Besonders in Kombination mit der KfW-Förderung ist der Holzbau eine hervorragende Wahl für ein Eigenheim als Plus-Energie-Haus.

Schritt-für-Schritt zur KfW-Förderung

- Energieeffizienz-Experten beauftragen

- KfW-Antrag über eine Bank vor Baubeginn stellen

- Bau oder Kauf starten

- Nach Bauabschluss Bestätigung einreichen

- Kreditauszahlung erhalten und Rückzahlung genießen

Fazit – 2025 nachhaltig bauen und doppelt profitieren

Die KfW-Förderung 2025 bietet Bauherren finanzielle Unterstützung und langfristige Energieeinsparungen. Wer zusätzlich auf Holzbau setzt, kann ein Eigenheim als Plus-Energie-Haus schaffen, das höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllt und zukunftssicher ist.

➡ Jetzt bei plus-energie-haus.de informieren und Ihr Angebot sichern!

Bau-Turbo der Bundesregierung: Schneller Bauen bis 2030

Die Bundesregierung hat mit dem Bau-Turbo ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, das schnellere Bauverfahren ermöglichen soll. Das Gesetz soll den Wohnungsbau beschleunigen und Verwaltung, Unternehmen und Bürger finanziell entlasten. Das Kabinett gab am 18. Juni 2025 grünes Licht für die Pläne von Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). Allerdings stellte die SPD-Politikerin auch klar, dass der Bau-Turbo „der erste Schritt“ des Bauministeriums ist, um für „mehr Tempo im Wohnungsbau und mehr bezahlbaren Wohnraum“ zu sorgen.

Darunter ist zum Beispiel die Einführung des neuen § 246 im Baugesetzbuch. Diese Regelung soll es Kommunen ermöglichen, befristet von bauplanungsrechtlichen Vorschriften abzuweichen und so schneller neuen Wohnraum zu schaffen.

Die wichtigsten geplanten Inhalte des Bau-Turbos für den Wohnungsbau:

Weniger Bauvorgaben – Lockerungen im Bestand und im Außenbereich: Es soll möglich werden, Wohnbebauung außerhalb bisheriger Bebauungspläne zu schaffen. Dafür wird der Paragraf 31, Absatz 3, des Baugesetzbuches angepasst.

Nachverdichtung wird einfacher

- Außenbereiche dürfen genutzt werden, wenn sie an bestehende Siedlungen angrenzen und Bauland knapp ist. Bislang scheitern Nachverdichtungen oft anzustrengen städtebaulichen Hürden. Künftig kann auch in Innenbereichen, also in zusammenhängend bebauten Ortsteilen, ohne Bebauungsplan von geltenden städtebaulichen Regelungen abgewichen werden. Etwa bei der Aufstockung von Gebäuden oder Hinterlandbebauung. Vorgesehen ist die Neuregelung in Paragraf 34, 4 b Baugesetzbuch.

Leichter bauen im Außenbereich

- In vielen Städten und Gemeinden wird verfügbares Bauland immer knapper. Deshalb soll künftig auch im sogenannten Außenbereich (also in Gebieten ohne Bebauungsplan und außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils) einfacher neuer Wohnraum geschaffen werden können. Allerdings sind der Umweltschutz und Flächensparsamkeit zu beachten. Gebaut werden soll nur im räumlichen Zusammenhang mit bestehenden Siedlungen.

Flexiblere Lärmschutzregelungen für gemischte Quartiere

Kommunen dürfen künftig von bisherigen Immissionsrichtwerten abweichen, etwa durch eigene Schallschutzregelungen im Bebauungsplan. Das erleichtert den Wohnungsbau in gemischt genutzten Vierteln – auch in kleineren Städten.

Verlängerung des Umwandlungsschutzes

In Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt bleibt der Schutz vor Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen für fünf weitere Jahre bestehen. Das reduziert Bürokratie für Kommunen, die solche Anträge bislang oft ablehnen mussten.

„Bau-Turbo soll finanziell entlasten

Voraussetzung für die Umsetzung sind allerdings ausreichend Personal und Kapazitäten – und daran scheitern momentan viele Bauvorhaben. Schnellere Verfahren bedeuten zwar mehr Tempo, aber nicht weniger Arbeit.

Der Bund geht durch den sogenannten „Bauturbo“ von einer jährlichen finanziellen Entlastung von über 2,5 Milliarden Euro für Verwaltung, Bürger und Wirtschaft aus. Allein die Verwaltung soll mit rund 1,7 Milliarden Euro entlastet werden.

Wichtig: Kommunen dürfen selbst entscheiden

Der Bund stellt die Instrumente bereit, doch die Entscheidung über deren Einsatz liegt bei den Kommunen. Es gibt keine Druckmittel oder Vorgaben. Das letzte Wort darüber, wie der Wohnbau-Turbo konkret eingesetzt wird, haben die Gemeinden vor Ort, heißt es in einer Mitteilung des Bundesbauministeriums. Die Gemeinden müssen weiterhin zustimmen.

Das Gesetzgebungsverfahren zum „Bauturbo“ soll im Bundestag bis Herbst 2025 abgeschlossen sein. Im Bundesrat ist das Gesetz nicht zustimmungspflichtig.

Bundesbauministerin Verena Hubertz zum Bau-Turbo

„Tempo, Technologie, Toleranz – mit diesem Credo bin ich als Bundesbauministerin angetreten. Und in Sachen Tempo wollen wir mit einer ersten Novelle des Baugesetzbuches bereits wenige Wochen nach Amtsübernahme liefern. Der Kern dieses Entwurfs ist der Bau-Turbo. Denn wir brauchen schnell mehr bezahlbaren Wohnraum. Die Neuregelung ermöglicht es Gemeinden, das Planen und Genehmigen wesentlich zu beschleunigen. Das spart Zeit und Kosten. Und so schaffen wir den rechtlichen Rahmen zur Realisierung des Deutschland-Tempos im Wohnungsbau. Davon profitieren kommunale Planungs- und Genehmigungsbehörden, die Bauwirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in verdichteten Siedlungsgebieten.“

Quellen: dpa, kommunal.de, Bundesregierung

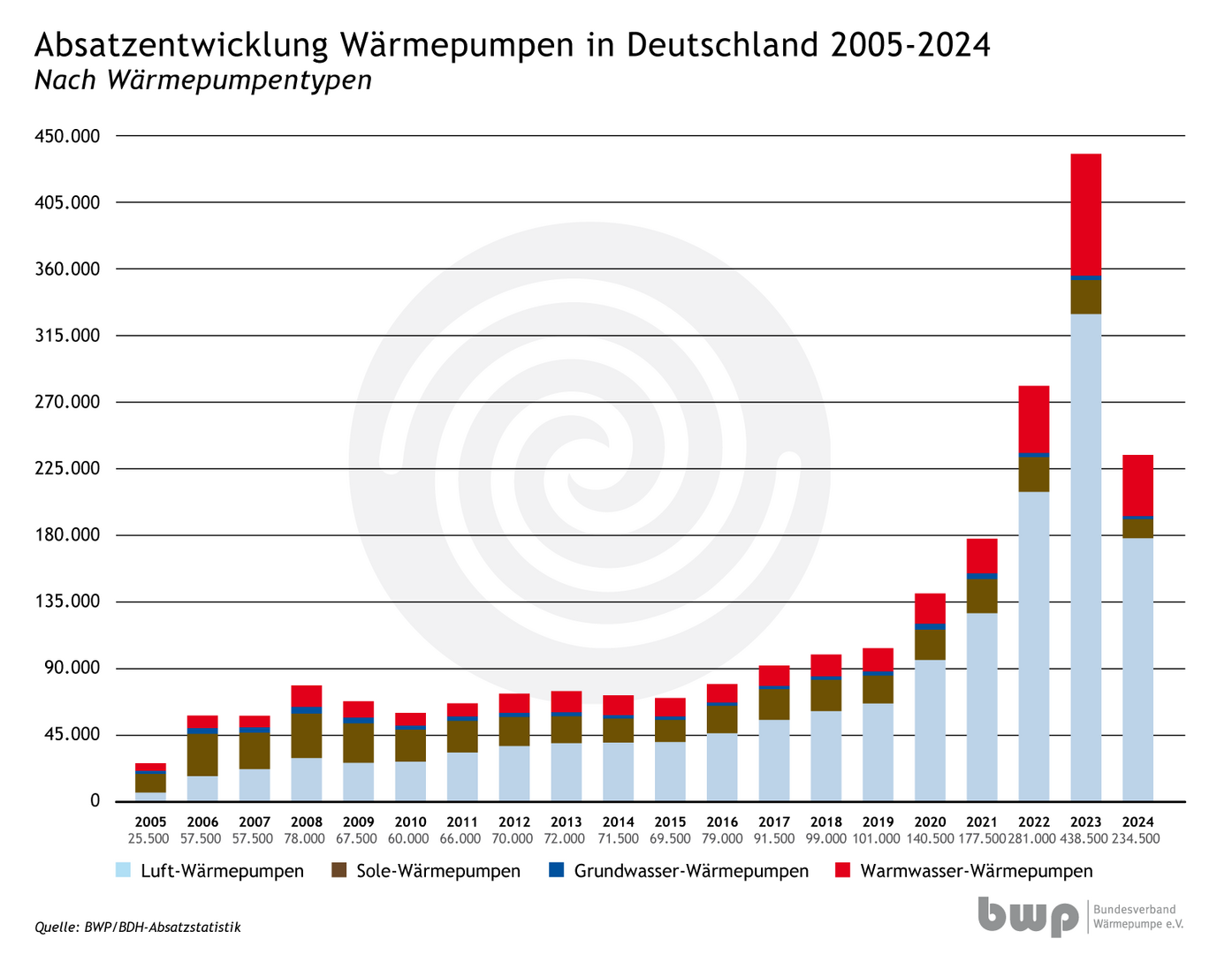

Wärmepumpen – die dominierende Heizungstechnologie

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) sieht Wärmepumpen als zentrale Technologie für die Dekarbonisierung des Gebäudebestands. Mehr noch prognostiziert das Institut: „Wärmepumpen werden im Energiesystem der Zukunft die dominierende Heizungstechnologie sein.“

Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Wärmepumpe (BWP), unterstreicht, dass die neue Koalition dazu in der Lage sei, die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen – vorausgesetzt, sie knüpfe an die Beschlüsse der vergangenen Legislaturperiode an und setze die erforderlichen Maßnahmen entschlossen um. „Tatsächlich entfalten GEG und Förderung zunehmend Wirkung“, zitiert ihn der Verband in einer aktuellen Pressemitteilung. „Im ersten Quartal 2025 machten Wärmepumpen einen Anteil von über 40 Prozent am Heizungsabsatz aus.“

Wärmepumpen: Absatz steigt um 35 % zum Vergleichszeitraum

Mitten in der Regierungsbildung zieht die Wärmepumpenbranche eine positive Zwischenbilanz nach dem ersten Quartal. Die bereits im letzten Quartal des Vorjahres deutlich gestiegene Nachfrage nach der Heizungsförderung schlägt sich jetzt mit 62.000 Geräten (plus 35 Prozent) auch im Absatz nieder. Die Besitzer von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden sind zudem nach einer neuen Forsa-Umfrage ausgesprochen zufrieden mit dem Betrieb ihrer Geräte. Der Branchenverband fordert von der neuen Regierungskoalition eine entschlossene Fortsetzung der Wärmewende.

Aufwärtstrend beim Wärmepumpenabsatz erkennbar

Nach einem schwierigen Absatzjahr 2024 komme die Wärmewende wieder zurück in die Erfolgsspur, so der Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) e.V., Dr. Martin Sabel: „Die Verbraucher wollen raus aus fossilen Heiztechniken und profitieren dabei von einer hohen Qualität sowohl bei der Installation durch das deutsche Fachhandwerk als auch bei den Wärmepumpen. Beides wird durch die Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) exzellent gefördert.

Allerdings muss sich die neue Koalition darüber bewusst sein, dass der Markt sehr sensibel auf abrupte Veränderungen reagiert. Daher muss es das Ziel der neuen Bundesregierung sein, die aktuelle Tendenz steigender Installationszahlen bei hoher Kundenzufriedenheit durch verlässliche Rahmenbedingungen zu unterstützen.“

Der Koalitionsvertrag enthalte dazu einige positive Ankündigungen, aber auch einzelne noch offene Fragen.

Verlässliche Absenkung der Strompreise und Netzentgelte entscheidend

Die Absenkung der Stromsteuer und eine zusätzliche Minderung der Netzentgelte sollen laut Koalitionsvertrag zu Entlastungen von insgesamt fünf Cent pro Kilowattstunde führen. Damit setze die Regierung ein wichtiges Zeichen für die Elektrifizierung. „Angesichts der großen Abhängigkeiten von Energieimporten aus autoritär regierten Weltregionen geht es dabei nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um die Versorgungssicherheit in Deutschland“, so Sabel.

Förderung und Gebäudeenergiegesetz

Dass die neue Koalition die Erfolgsgeschichte der BEG-Heizungsförderung verlässlich weiterführen will, sei sehr zu begrüßen, wie Dr. Martin Sabel erläutert: „Investitionen in die Wärmwende werden über Monate, wenn nicht sogar Jahre vorbereitet. Daher benötigen alle Beteiligten vom Hausbesitzer über den Handwerker bis zur Heizungsindustrie planbare Rahmenbedingungen.“

In dieser Hinsicht seien die Formulierungen im Koalitionsvertrag zum Gebäudeenergiegesetz allerdings nicht zielführend: „Einerseits wird die Abschaffung des ‚Heizungsgesetzes‘ in Aussicht gestellt – eines Gesetzes, das gar nicht existiert. Andererseits wird eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) angekündigt. Angesichts der Europäischen Gebäuderichtlinie und der klimapolitischen Ziele ist völlig klar, dass das GEG auch weiterhin Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer Energien bei neuen Heizungen stellen wird. Die Branche erwartet, dass diese Vorgaben noch im Laufe dieses Jahres feststehen. Eine sich über Jahre hinziehende Überarbeitung ist zu vermeiden. Die Politik steht auch weiterhin in der Pflicht Orientierung zu geben. Die Bürger in die Kostenfalle steigender CO2-Preise laufen zu lassen, kann nicht der Plan der kommenden Regierung sein”, so der BWP-Geschäftsführer.

Umfrage belegt: Wärmepumpenkunden sind zufrieden

Dass die Kunden in großer Zahl mit der Qualität der installierten Wärmepumpen zufrieden sind, zeigt eine neue Umfrage des Meinungs- und Marktforschungsinstitutes forsa: „Besitzer von Wärmepumpen, die ihre Öl- oder Gasheizung ersetzt haben, weisen insgesamt eine sehr hohe Zufriedenheit mit ihren Geräten auf“, so Forsa-Geschäftsführer Thorsten Thierhoff. Das Institut hat 794 Hausbesitzer befragt, die sich beim letzten Heizungstausch im Gebäudebestand für eine Wärmepumpe entschieden haben. Davon sind 67 Prozent mit dem Betrieb ihrer Wärmepumpe sehr zufrieden und 29 Prozent eher zufrieden – nur zwei Prozent sind unzufrieden, so Thierhoff: „96 Prozent, also nahezu alle befragten Hausbesitzer mit Wärmepumpe würden sich rückblickend erneut für eine Wärmepumpe entscheiden.“

Positiv bewertet werden von 96 Prozent der Befragten die Funktion und der Komfort ihrer Wärmepumpe, 92 Prozent sind zufrieden mit den niedrigen Schallpegeln und 84 Prozent schätzen besonders die niedrigen Betriebskosten ihrer Anlage.

Quelle: Bundesverband Wärmepumpe (BWP)

Wärmepumpe, PV & Speicher – die Zukunft fürs Eigenheim

Moderne Technologien wie Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher bieten die optimale Grundlage im Neubau – sie ermöglichen es, ein Haus klimafreundlich, zukunftssicher und zugleich kostensparend zu betreiben. Doch wie funktioniert das Zusammenspiel dieser Systeme, was ist Stand der Technik – und worauf sollten Bauinteressierte besonders achten?

Ein eigenes Haus zu bauen ist für viele ein Lebenstraum – und zugleich eine der größten Investitionen. In Zeiten steigender Energiepreise und wachsendem Umweltbewusstsein rückt ein nachhaltiges und energieeffizientes Hauskonzept stärker denn je in den Fokus. Zudem gilt seit dem 1. Januar 2024 eine gesetzliche Vorgabe: In Neubauten innerhalb von Neubaugebieten dürfen nur noch Heizsysteme installiert werden, die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen.

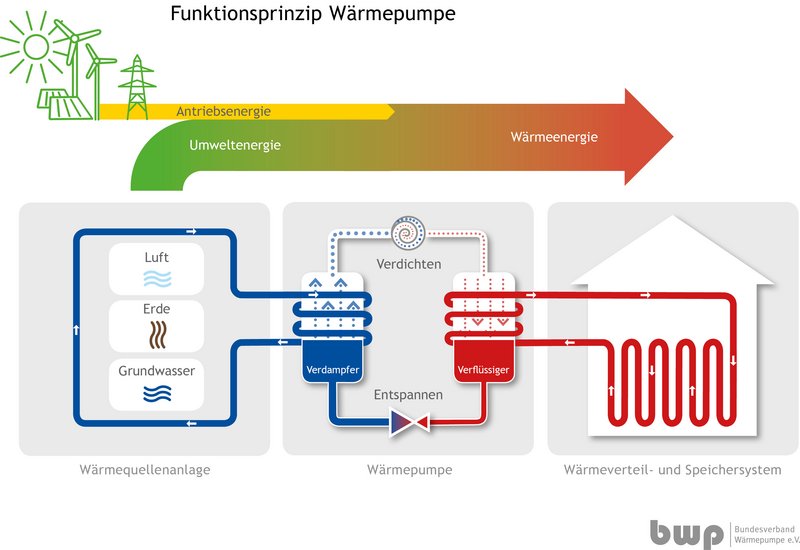

Wärmepumpen im Neubau: Effizient heizen mit der passenden Technologie

Die Wärmepumpe ist heute eines der effizientesten Heizsysteme für Neubauten. Sie nutzt Umweltwärme – entweder aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser – um ein Gebäude zu beheizen. Das Prinzip ist einfach: Mit Hilfe von Strom wird ein Kältemittel verdichtet und dabei auf eine höhere Temperatur gebracht. Diese Wärme wird dann an das Heizsystem des Hauses abgegeben. Auch für die Warmwasserbereitung kann die Wärmepumpe eingesetzt werden.

Die gängigste Variante ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Wärme aus der Umgebungsluft gewinnt. Sie ist vergleichsweise günstig in der Anschaffung und einfach zu installieren. Allerdings nimmt ihre Effizienz bei sehr niedrigen Außentemperaturen ab. Sole-Wasser-Wärmepumpen hingegen nutzen die im Erdreich gespeicherte Wärme und sind deutlich effizienter – dafür ist der Einbau durch Erdbohrungen aufwändiger und teurer. Wasser-Wasser-Wärmepumpen nutzen Grundwasser als Wärmequelle und sind besonders leistungsfähig, allerdings stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.

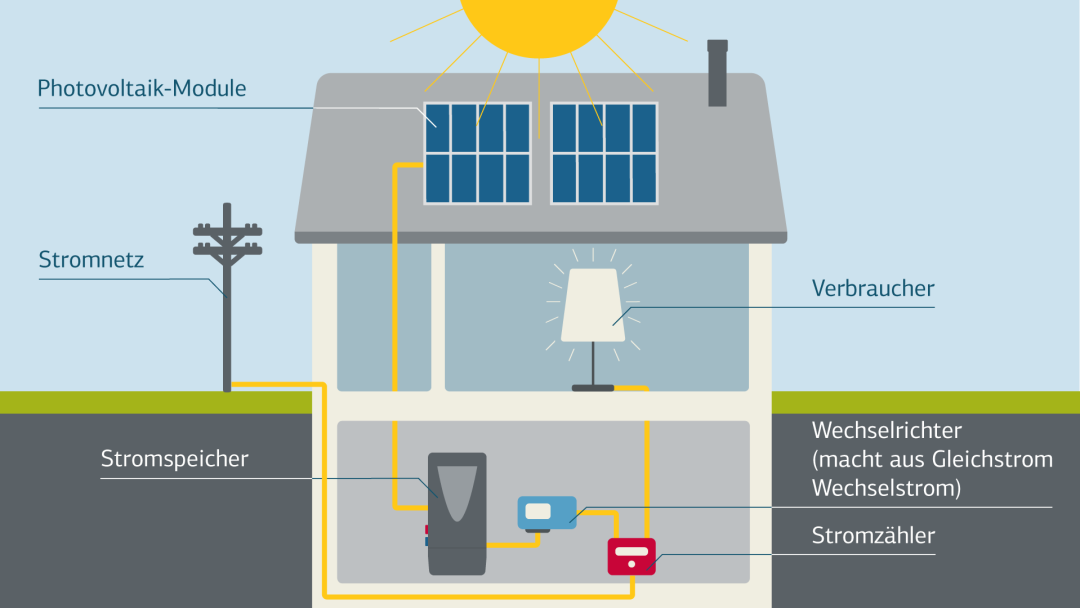

PV-Anlage und Wärmepumpe: Gemeinsam mehr Eigenverbrauch nutzen

Gerade in Kombination mit einer Wärmepumpe zeigt die Photovoltaik-Anlage ihre volle Stärke. Warum? Weil die Wärmepumpe ein großer Stromverbraucher ist – und genau diesen Strom kann die PV-Anlage tagsüber liefern. Wird die Wärmepumpe so programmiert, dass sie vor allem dann läuft, wenn die Sonne scheint, lässt sich der Eigenverbrauchsanteil massiv erhöhen.

Beispiel: Statt nachts aus dem Netz zu heizen, wird die Wärmepumpe am Vormittag oder Mittag gezielt betrieben, wenn die Solarmodule besonders viel Strom liefern. Der erzeugte Solarstrom wird also nicht eingespeist, sondern direkt vor Ort für die Wärmeversorgung genutzt – sei es zum Heizen, zur Warmwasserbereitung oder sogar zum Vorkühlen im Sommer.

In Verbindung mit einem Stromspeicher lässt sich der überschüssige PV-Strom zudem zwischenspeichern, um die Wärmepumpe auch in den Abendstunden mit eigenem Strom zu betreiben. Dadurch sinkt die Abhängigkeit vom Netzstrom – und die Kosten für Energie ebenso.

Stromspeicher – die clevere Lösung für flexible Energieversorgung

Der Stromspeicher ergänzt das System perfekt: Er speichert überschüssigen Solarstrom und stellt ihn später wieder zur Verfügung – beispielsweise am Abend oder in der Nacht, wenn die PV-Anlage keinen Strom produziert. So kann der Eigenverbrauchsanteil auf über 70 % gesteigert werden. Damit ein Stromspeicher jedoch tatsächlich einen wirtschaftlichen und ökologischen Mehrwert bietet, sollten bei der Auswahl und Planung einige Aspekte beachtet werden.

Die richtige Speichergröße richtet sich nach dem Stromverbrauch und der Größe der Photovoltaikanlage. Als Faustregel gilt: 1 kWh Speicherkapazität pro 1.000 kWh Jahresstromverbrauch. Für ein typisches Einfamilienhaus sind 5 bis 10 kWh sinnvoll. Ein zu kleiner Speicher kann nicht genug Energie abdecken, ein zu großer ist meist wirtschaftlich nicht optimal ausgelastet.

Auch Wirkungsgrad und Lebensdauer spielen eine große Rolle. Hochwertige Lithium-Ionen-Speicher erreichen Lade-/Entlade-Wirkungsgrade von über 90 % und halten meist 10 Jahre oder mehr – mit mindestens 6.000 Ladezyklen. Hersteller geben oft Garantien auf 80 % Restkapazität nach zehn Jahren, was Sicherheit bei der Investition bietet.

Besonders empfehlenswert sind Systeme mit intelligenter Steuerung, die sich dynamisch an den PV-Ertrag, den Verbrauch im Haus und ggf. die Nutzung einer Wärmepumpe oder Wallbox anpassen. Sie sorgen dafür, dass möglichst viel des selbst erzeugten Stroms auch direkt im Haushalt genutzt wird.

Holzhaus & Effizienzhausstandard beginnt beim Baustoff Holz

Ein energieeffizientes Haus besteht nicht nur aus moderner Technik – auch die Bauweise selbst spielt eine zentrale Rolle. Besonders klimafreundlich und nachhaltig sind Neubauten in Holzbauweise. Holz als natürlicher, nachwachsender Baustoff bindet CO₂, sorgt für ein angenehmes Raumklima und bietet hervorragende Dämmeigenschaften. In Kombination mit einer gut gedämmten Gebäudehülle, dreifach verglasten Fenstern und einer luftdichten Bauausführung entsteht ein Haus, das sehr wenig Heizenergie benötigt.

Wer sich für ein Holzhaus entscheidet und dabei den Effizienzhausstandard 40 oder sogar 40 Plus anstrebt, kann nicht nur seine Betriebskosten drastisch senken, sondern auch von attraktiven staatlichen Förderungen profitieren. Weitere Informationen, Inspirationen und Fachwissen rund um den modernen Holzhausbau finden Interessierte auf Holzbauwelt.de – dem Portal für nachhaltiges Bauen mit Holz.

Elektromobilität beim Hausbau gleich mitdenken

Wer ein neues Haus baut, sollte auch gleich an die Zukunft der Mobilität denken. Eine Wallbox für das Laden eines Elektroautos kann direkt in die Planung integriert werden. In Kombination mit PV-Anlage und Stromspeicher lassen sich so erhebliche Einsparungen erzielen – denn das eigene Dach wird zur privaten „Tankstelle“.

Fördermittel clever nutzen

In Deutschland gibt es verschiedene Förderprogramme, um die Investition in energieeffizientes Bauen und Sanieren zu erleichtern. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bietet Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für Wärmepumpen, PV-Anlagen, Speicher, Lüftungsanlagen und mehr. Wichtig: Förderanträge müssen in der Regel vor dem Kauf oder der Beauftragung gestellt werden. Ein Energieberater kann bei der Planung und Antragstellung unterstützen.

Wer heute nachhaltig baut, spart morgen doppelt

Ein Neubau, der auf Wärmepumpe, Photovoltaik und Stromspeicher setzt, ist heute nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Die Kombination dieser Technologien ermöglicht es, den eigenen Energieverbrauch drastisch zu reduzieren und sich ein Stück weit unabhängig von steigenden Energiepreisen zu machen. In Verbindung mit einer durchdachten Gebäudehülle, effizienter Lüftung, smarter Steuerung und dem Bau eines klimafreundlichen Holzfertighauses entsteht ein Zuhause, das nicht nur komfortabel, sondern auch zukunftssicher ist.